2022年マリノスのサッカー

ケヴィンが目指していたものを考える

ケヴィンが目指していたものを考えるにあたり、以下の記事が参考になりました。

- 今季は多くの選手が入れ替わったので、チームの作り直しとも言える

- しかしスタッフ陣の努力が実り、戦術が早く浸透した

- 子どものころから、ボールを持っているときが一番楽しいと感じていた

- その意識と共に選手生活を送り、指導者になった

- ピッチ上でボール保持を実現する方法は、アンジェに影響を受けた

ボールを持ち続けることが、サッカーをしていて一番楽しい。これが彼の思い描く理想の核となる部分なのでしょう。

この記事を踏まえてマリノスのサッカーを見ると、ケヴィンは敵陣にボールがある時間を長くすることに重きを置いていたように思います。ボールが自陣ゴールから遠くにあるほど得点の確率を上げられ、失点の危険性を下げられるという考えなのでしょう。

- 攻撃では相手を押し込み、敵陣でボールを保持する

- 守備では即時奪回を狙い、敵陣でボールを奪う

攻守における考え方は上記がベースになります。攻撃ではなるべく前に居据わり、守備ではなるべく高い位置で奪う。目標達成のためには、敵陣に多くの味方が必要になるでしょう。この考え方を基に、攻守に分けて見ていきます。

マリノスの攻撃

2022年の攻め方

- ウイングが組み立てに参加する

- サイドバックも高い位置を取り、ウイングと連携する

- 多くの人数で徐々に相手ラインを越えることで前進を図る

- 後ろから丁寧に繋ぐのは、ボール保持の確実性を高めるため

- しかし相手最終ラインが高い場合は、スピードで攻略することも

- 目的は敵陣へ確度高く侵入することなので、条件が満たせれば前進の手段は問わない

誰かにパスが渡ったとき、複数のパスコースが提供されることを意識。自然と選手たちが近い位置に集まることになります。多人数で素早くパスを回すことにより、徐々に相手ラインを突破。じわじわ相手ゴールへ迫っていきます。万が一相手にパスをカットされても、周辺に多くの味方がいるので素早く囲い込むことが可能。守備設計も含めて、高い位置をキープしやすくするための前進方法でもあります。

しかし、全ての試合においてじわじわボールを進めていたわけではありません。ディフェンスラインが高い相手に対しては、一気に前線の選手が相手の背後を取って飛び出すことも。ハイプレスをかける相手に対して後ろから繋ごうとすると、多くの敵を突破することになります。当然、繋ぐ難度やリスクは高くなります。翻って、相手の最終ラインは手薄な状態。多くのスペースがあるため、パスの難しさや奪われたときの危険性は下がります。

後ろから徐々に繋ぐことと、長いパスを出して一気に盤面を引っくり返すこと。この2つを併用していたのが2022年のマリノスでした。一見すると相反することのように感じますが、リスクを減らしながら確実性を高めて前進したいという意図は同じです。対戦相手に合わせ、楽で確実な方法を取っていたと言えるでしょう。こういった現実的な選択は、ケヴィンの特徴がよく表れていると思います。

アンジェ時代との比較

- 素早く相手ゴールへ迫ることが第一の選択肢

- 前線の3トップは前へのベクトルが強く表れる

- 前後の距離が開き、中央に大きなスペースができる

- その広大な空間で自由を与えられていたマルコス

アンジェのときは、前後で選手が分断される形が多かったです。その間を繋いでいたのがマルコスでした。広大なスペースで自由が許され、繋ぎや崩しで絶大な効果を発揮。マルコスシステムと呼ばれていた所以です。

ウイングはスピードをもって相手の背後を突く。サイドバックは長いボールを背後へつける。フォワードはフィニッシャーとして顔を出す。組み立てはマルコスとボランチが行う。このように、ポジションごとに役割がある程度固定されていました。

2019年が最も顕著だったでしょう。仲川やマテウスが相手の背後を取り、敵陣へ急襲。そのまま崩せそうならゴールへ迫ります。前進が難しい場合は味方との合流を待ち、密集して相手を攪乱。疎から密を作り出して崩す形が多かったです。

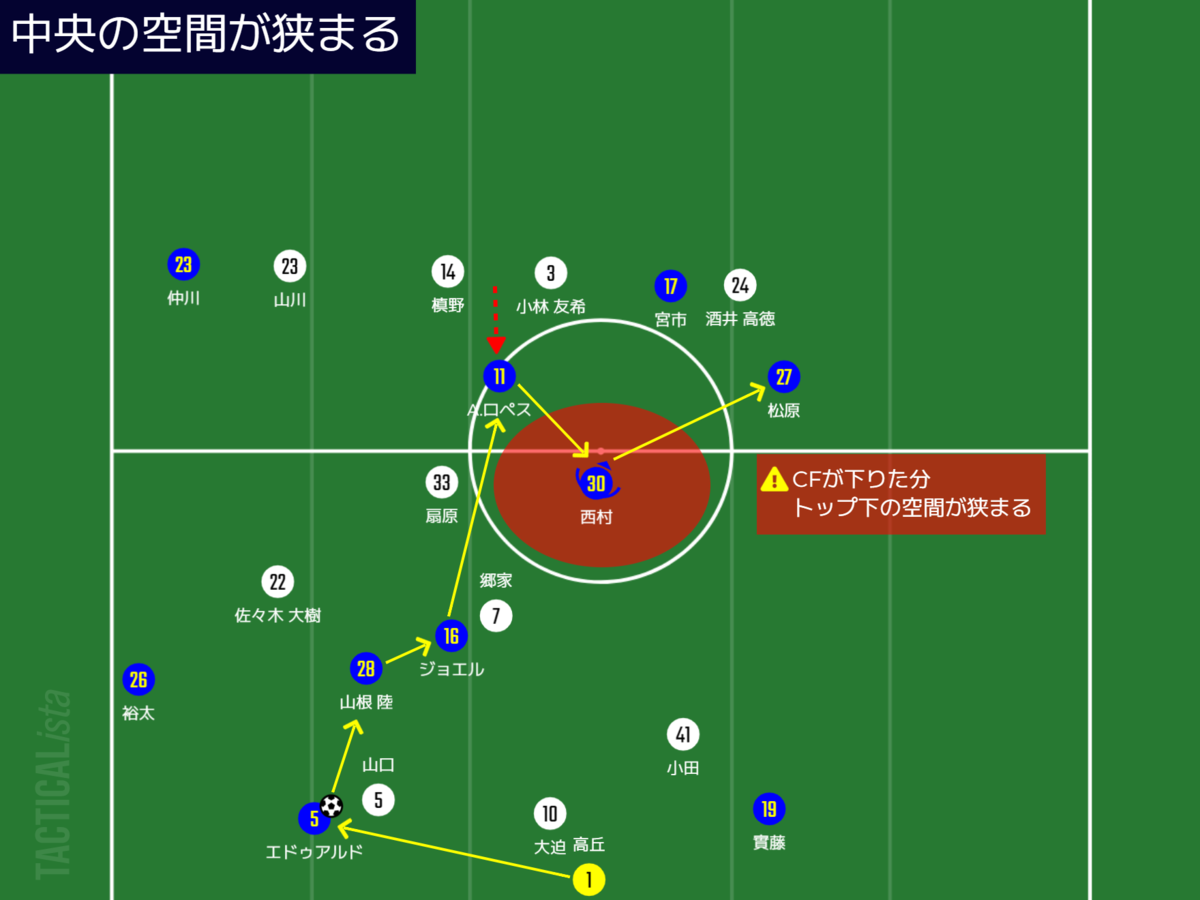

- 3トップが組み立てに参加するので、中央のスペースが狭くなる

- 前線が薄くなるので、トップ下やサイドバックが相手の背後を取ることも

- まず密集を作り、そこから疎になることでアクセントをつけている

前述した通り、ケヴィンは集団での前進を好みます。そのため、3トップが下りることも日常茶飯事。中央に選手が密集するので、スペースが狭くなります。自分専用である広大なスペースがなくなったことが、マルコスが活躍しづらかった理由の1つだったでしょう。アウェイ名古屋戦の先制点の時、中央でまごつくマルコスが印象に強く残っています。本来は自分以外誰もいないスペースに、多くの味方が入っていて居場所を失っている様がよく表れていました。

しかし密集しているだけだと相手は守りやすくなります。そこでアクセントをつけていたのが空いているスペースへの飛び出しです。永戸がエウベルを追い越してボールを受ける姿が印象的でした。西村がサイドに開いて背後を取ることもありましたよね。アンジェ時代は疎から密でしたが、ケヴィンになって密から疎に変わっています。端的に言うと、真逆のことをやっているのです。当然、選手の適正も異なってきます。

今まで3トップは得点や崩しのみに特化していればよかったです。しかし今季からは密集して攻めるため、組み立てに参加する頻度が増加。しっかり立ち位置を考えてパスを繋ぐ能力も大事になりました。トップ下にしても仕事内容が変わっています。3トップが下がった分、前に出ていく頻度が増加。よりフォワード的な役割が求められたので、西村が優先的に起用されていたのでしょう。

一言でいうと、やることが増えたことになります。何かに特化しているより、様々なことがバランスよくできる能力が求められるのです。これが開幕のセレッソ戦で述べたプレーの多様性に繋がります。エウベルは外せない選手だ。なんてよく言われますが、その理由は一気に背後をつくこともできるし、後ろに下がってキープや繋ぎができる万能性からでしょう。仲川より水沼が優先的に起用されていたのも、以前よりスピードの重要性が落ちたからです。

役割が平均化されたということは、得点を奪う役割もならされたことになります。今季1人の選手が突出して多くの点を取っていない主な理由です。得点者に大きな偏りがないかは、目指しているサッカーが表現できているかを測るバロメーターの1つになると思います。

また密から疎を作るのは、得意なポジションと別の箇所をやらせることで実現しやすくなります。2021年アウェイのセレッソ戦を思い出してください。あのときはウイングの水沼がトップ下で起用されました。元々サイドが得意な選手なので、自然と外へ開く動きが多くなることに。中央から外へ動くので、選手が強く意識せずとも密から疎が生まれます。センターバックが前へ上がり、敵陣に迫ることも何回か見られました。これも密から疎ですよね。ボランチである岩田がセンターバックとしてハマった理由の1つだと思っています。

マリノスの守備

2022年の守り方

- 組み立て時にボールを失った場合は即時奪回を狙う

- そのために繋ぎは多くの人数で行う

- セット守備は前に選手を当てはめる形

- 相手と離れていても前に出るので、走力と前への強さが求められる

- 高い位置へのプレスを行うため、うまくいくと相手の蹴る頻度が増加する

- ハイボールを競ることが多くなるので、ヘディングの強いセンターバックが必要

即時奪回については前述した通りになります。なるべく高い位置でボールを奪うには、すぐさま相手を囲い込む必要がある。なので、攻撃時はボールの周りに多くの人がいてほしい。攻守が繋がっていることがよくわかります。

セット守備にも高い位置で奪いたい意図が見えます。前線の選手がパスの方向付けを行い、サイドに出たタイミングで強くアプローチ。以降は連動してパスコースになり得るところへ選手をスライドさせていきます。相手サイドバックに対し、サイドバックが出ていくのはこのためです。

前に当てはめる守備は、すぐに対応できる走力と前に出て奪う強さが求められます。特に相手との距離が離れているサイドバックとボランチに強く要求されるでしょう。サイドバックはポジション柄、条件を満たしていることが多いです。しかし、ボランチは選手の特徴によって適正が変わってきます。岩田や喜田が優先的に起用され、終盤は前への守備能力が向上した皓太が出ていたのは、前に出る守り方が主な理由だったはず。ジョエルや山根は前への守備が特別強いわけではないので、先発の優先度が下がっていたのだと思います。

アンカーを採用し、逆三角形にすることで守備要求を緩和することができます。最初から高い位置に中盤の2選手が配置されるので、スピードや前に出て奪う要求値が低下。岩田が移籍したので、ボランチの守備強度に難が出たら実践する可能性はありそうです。

また、高い位置でのプレスがうまくいくと、相手がハイボールを蹴る頻度が多くなります。これを回収するため、空中戦に強いセンターバックが必要になることに。エドゥアルドが先発に定着したのは、ヘディングの強さが主な理由だったのでしょう。

次のシーズンに向けて

- 押し込んだ相手に対してどうやって得点を奪うか

- ポジションにこだわらない攻守の振る舞いを、より洗練したい

- 前から当てはめる守備がハマらない相手への対応策

細かいことを挙げると他にもあると思いますが、大きくはこのあたりが課題として残ったことだと思っています。1つずつ見ていきましょう。

押し込んだ相手への対処

- 相手を押し込むと、守られる人数が増える

- 少ない空間と時間でのプレー精度が求められる

- 人数をかける場合、どのタイミングでリスクを冒すかを考える必要がある

押し込むことはできたが、得点が奪えずカウンターに沈んだホームガンバ戦と磐田戦が顕著だったでしょう。狭いスペースでのプレーするには、時間をかけないことが大事。そのため、相互理解が強く求められます。今季多くのメンバーが変わったことが影響していたでしょう。

また、リスクをかけるタイミングや、度合いをはかり損ねることもありました。相手を押し込んでいるのに点が取れない。なのでもっと人を増やすために、サイドバックやボランチが高い位置を取り続ける。しかし攻撃に失敗し、空いたスペースを使われてカウンターを受けて失点。押し込み続けるプレーの経験値が不足しているからこそ、起こり得る問題でしょう。

速攻に一日の長があることは、素早く相手を攻略できたときに得点することがよく表していたと思います。ホーム浦和戦が特徴的でした。しかし、速攻一辺倒になったホーム札幌戦は得点が奪えませんでした。盤面をひっくり返して前進するも、相手も人数がいるため攻撃が通りづらい状況。無理やりフィニッシュまで持っていくが、効果的な攻撃ができませんでした。前述した通り、前進手段として盤面をひっくり返すのはありです。しかし明らかに優位な状況でないのなら、フィニッシュまでいかずに相手を押し込むことにシフトチェンジすることが望ましいでしょう。仕掛けるか待つか。この判断も課題として残ったポイントだと思います。

ポジションレスの極みへ

- 役割が平均化されたので、誰がどこで何をしてもいいことになる

- 守備も即時奪回が基本なので、布陣に左右されることが少なくなる

- やることが極まるに連れ、攻守に渡ってポジションの概念が薄くなっていく

攻撃時の立ち位置さえ守っていれば、誰が入ってもいいのはアンジェ時代と同じ。それに加え、ポジションごとの縛りが薄くなったので、誰がどこにいても問題が起きにくい構造になりました。極端な話、目指しているサッカーが極まれば、センターバックが点を取るのも珍しい光景ではなくなると思います。

守備も即時奪回が基本なので、奪われた瞬間にボール周辺の選手が囲むことが唯一のルール。守備時の立ち位置という概念が薄まるので、守るときも誰がどこにいてもいいようになります。

つまり、やることが目標に近付くに連れ、ポジションの概念が薄くなっていきます。また、立ち位置に縛られない振る舞いが要求されるので、オリジナルポジションからズレた所で起用するのもいいかもしれません。ボランチの選手がセンターバックをやる。サイドの選手が中央でプレーする。フォワードの選手が中盤でプレーする。トップ下がウイングでプレーするなど。ケヴィンの目指すサッカーにおいて、ポジションという考え方はあまり意味を成さないかもしれないです。

守備方法の改善

- 前に当てはめる守備をいなされ、空いたスペースから前進を許すことがあった

- その対策として前に出すぎず構える守備に切り替えた

- しかし前への圧力が弱くなり、自陣に侵入される頻度が増加

- 敵陣で長い時間を過ごすコンセプトと乖離するので、うまくいかないことに

前に出ていく守備がいなされることがありました。マリノスのハイプレスに耐えられる組み立て能力を持つ、広島、鳥栖、川崎あたりが苦しかったです。特にアウェイ鳥栖戦は、守備のミスから致命的な失点を招いてしまいました。

それを反省してか、8月に入ると前への圧力を弱めることに。代わりに中盤のスペースを埋めることで、危険な状態を作らないことに努めていました。守備は安定しましたが、ボールを保持する時間が短くなることに。必然的に奪う位置も低くなりがち。敵陣で長い時間過ごすことが自分たちのコンセプトです。しかし、これと乖離することに。攻撃もうまくいかず、相手ペースで試合が進むことになります。それがよく表れていたのが、ACLの神戸戦だったでしょう。酒井高徳から飯野へのサイドチェンジが幾度となく刺さったのは、寄せる力が弱くなっていたことが主な原因のはず。

同様に、前からのプレスがハマらないことは来季もあるでしょう。そういった場合にどうやって守るのか。その後の攻撃にどう繋げるかも含め、対応策を講じる必要があると思います。

【2022 J1 第26節】京都サンガFC vs 横浜F・マリノス

スタメン

京都サンガFC

- 前節から1人の先発メンバーを変更

- 武田が累積警告により出場停止

横浜F・マリノス

- 前節から4人の先発メンバーを変更

- 宮市と西村が負傷離脱中

- 山根陸が代表招集で離脱中

- Y.マテウスが外国籍選手の関係でメンバー外

非対称な守備に求められる走力と技術

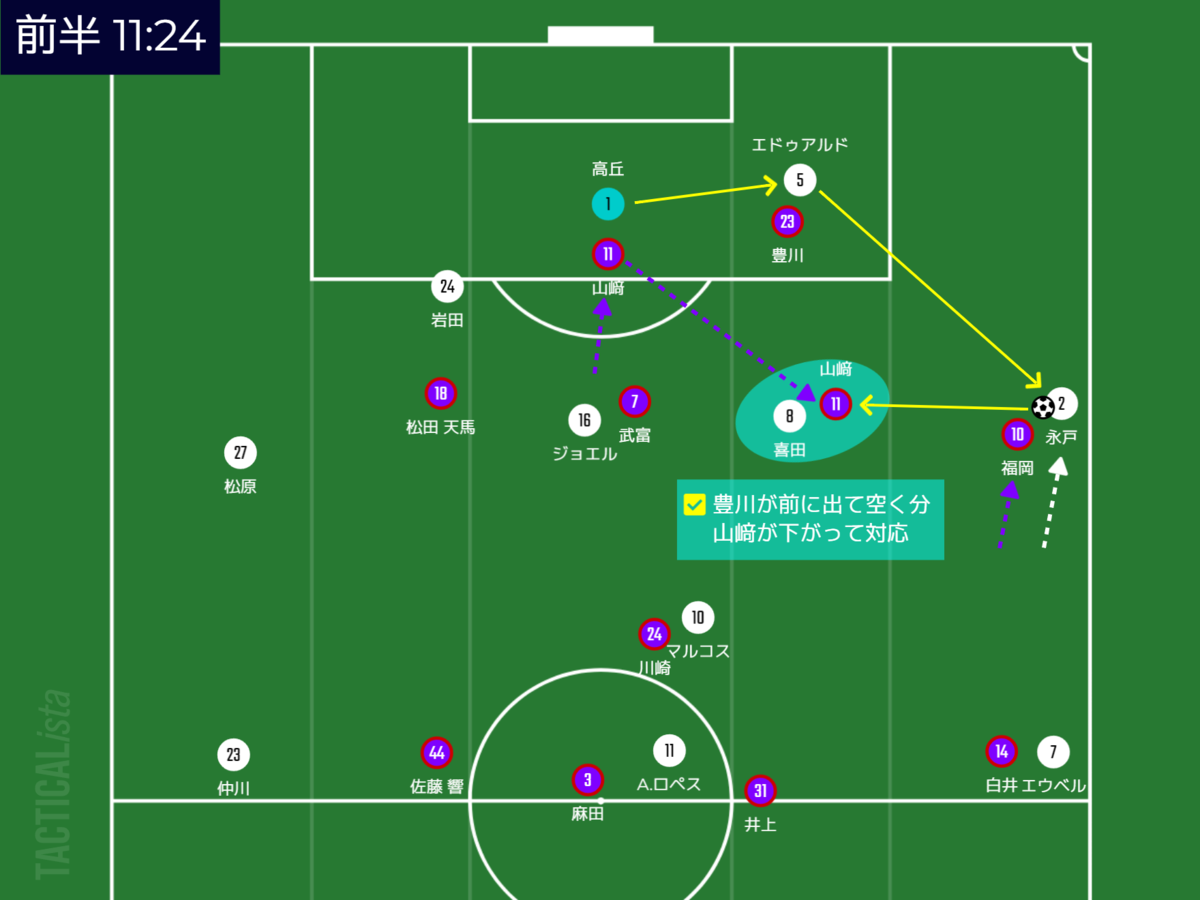

- 豊川を前に出す4-4-2でハイプレスを仕掛ける京都

- 右肩上がりなので、福岡は永戸とボランチを見ることに

- 片方に寄せればもう片方が空くが、そこは2トップがプレスバックして対応

- 非対称なプレスとマリノスサイドバックの特徴から、左サイドからの前進が多くなる

- 後半になると、京都の選手が動いた後にマリノスの選手が動き出すように

- 疲労から、京都のプレスバック頻度が下がる

京都のハイプレスは、噛み合わない部分を走力と技術で補う形でした。献身的なプレスバック。相手を背中で消しながら寄せる。こういったプレーがうまい山﨑が重宝される理由がわかります。

マリノスとしてはズレが生まれやすい左サイドから前進を図りたいですが、京都が元気なうちはうまく攻めることができませんでした。長いボールを蹴ることが多くなったのは、相手のプレスが厳しかったことに大きな要因があったはず。

--90分間の中で波のあったパフォーマンスに見えました。

欲を言えば、マリノスらしい敵陣でプレーを続けるのが理想でしたが、グラウンドコンディションの影響もありました。連戦の中、後ろの選手としては「割り切ってプレーしないといけないのかな」とは考えていました。

--ビルドアップでいつもよりロングパスを多用しました。低い位置でボールを失って失点するよりは、相手が前からプレッシャーに来ていたので、ひっくり返す意味でも背後を狙ったり、トップとボランチの間のスペースを狙ってはいました。

岩田のコメントより、ある程度割り切った安全思考があったことがわかります。しかし闇雲に蹴るのではなく、前に出た相手をひっくり返す意図があったようです。松原から仲川へのパスなどはわかりやすいですよね。

先制点を挙げたあと、ケヴィンは喜ぶのではなく、喜田、マルコス、仲川に指示を与え続けていました。喜田とマルコスにはトップとボランチの間のスペースを。仲川にはサイドチェンジを受けて、横圧縮した相手を揺さぶってほしい。空きやすい永戸を攻撃の起点として攻めたかったのでしょう。しかしこの思惑は、あまりうまくいきませんでした。

迎えた後半。たくさん走る守備をしている最中に失点したこともあり、プレスの威力が徐々に弱まる京都。相手が出る。背中で消されない箇所へ動いて、パスをもらえるよう角度をつける。後出しの動きでも対応できるほど、京都の寄せる速度が落ちていました。ハーフタイムでしっかり打ち合わせられたこともあり、後半の頭はうまく前進できる回数が多かったように思います。

プレスがハマらなくなると、今の前線を起用しているメリットが薄まります。ならばと曺監督は3枚替えを敢行。寄せる技術力は大きく劣りますが、身体能力にものを言わせた素早い寄せでマリノスへ迫ることに。その後も金子や荻原を入れるなど、走力と攻撃力を重視した交代で点を取りたい意図が伺えました。

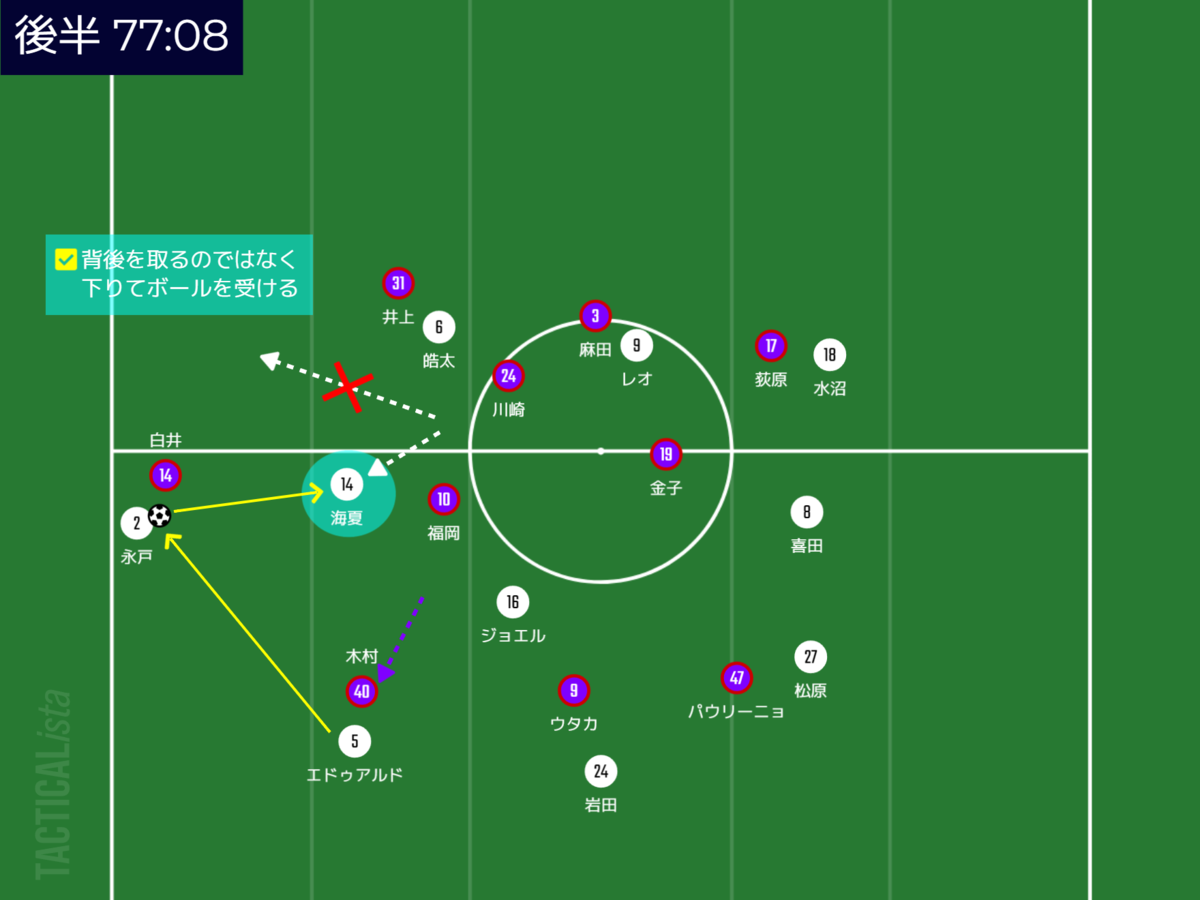

変わってしまう攻める速度

- 仲川&エウベルというスピードのある選手から、海夏&水沼というキック技術のある選手に両翼が変わる

- 一気に相手の背後をつくパスができなくなるので、前進するための手数が増える

- しかし短い距離を進むため、パスの精度が上がる

- 選手交代により、攻撃の速さと精度が変わることに(これがメリデメ)

5連戦を戦うマリノス。現実的に考えて、ウイングがフル出場を続けることは身体的に不可能でしょう。そのため、選手交代をする必要があります。この日はマルコスが先発だったので、ヤンが外れることに。スピードのある選手がベンチにいなかったので、交代後は攻める速度が落ちます。

海夏と水沼の特徴は、キック精度の高さです。周囲と関係を持ちながら、徐々に前進。相手を押し込み、敵陣で長い時間過ごすことが理想でしょう。そのためには相手のプレスに怯まず、立ち位置とパス精度でかわすことが必要です。ハイプレスをかけてくる相手にはリスクがありますが、単に蹴るだけでは自分たちの時間が減ってしまう。出てる選手たちにとって、勇気が求められる状況でした。

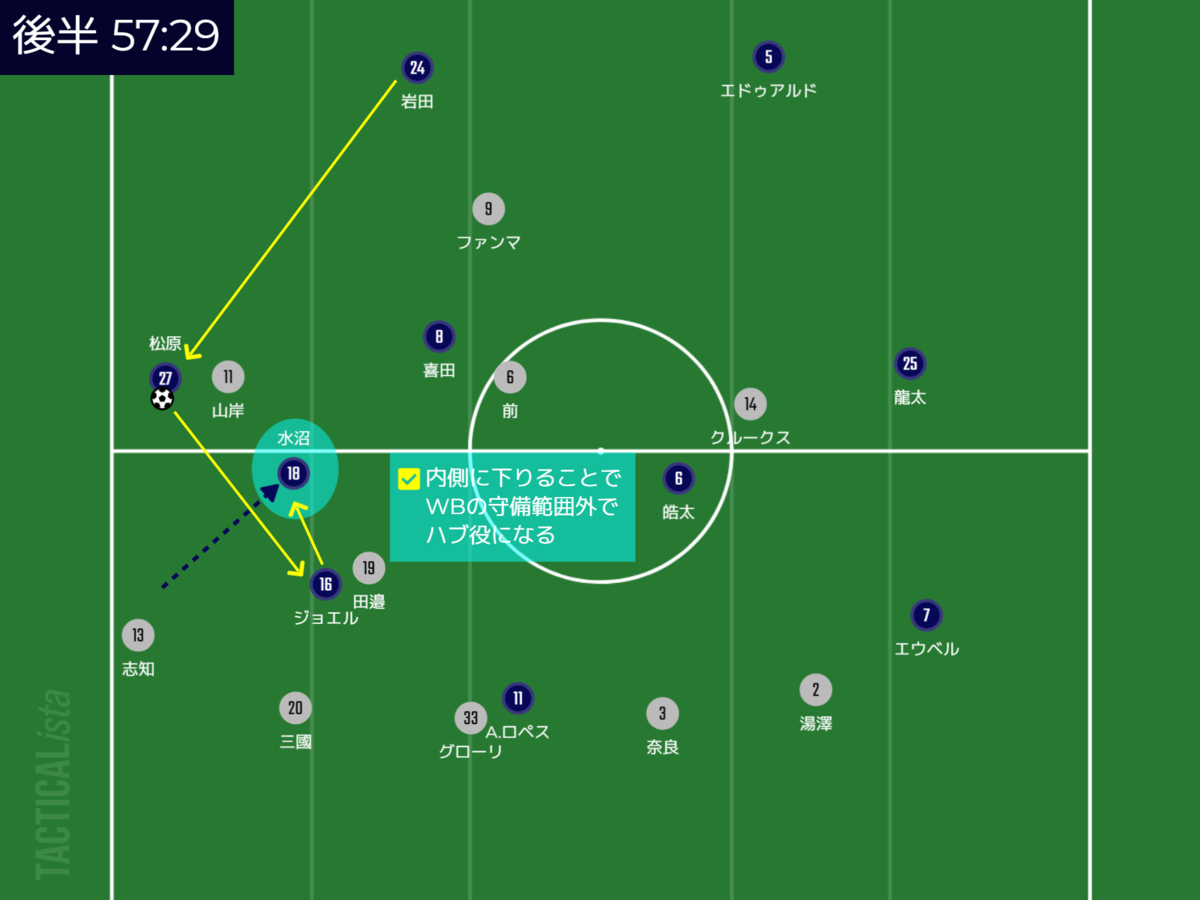

水沼や海夏は下りて組み立てに参加するなど、自身ができることを最大限やってくれたように思います。ここにボランチが入ると数的優位を作りやすかったですが、ジョエルや喜田は疲労している状態。彼らに代わる適任は山根陸だったでしょう。ボールを循環できる選手が、両翼と関わって前進。こういった青写真を描きたかったですが、彼は代表に召集されていて不在。なので、岩田をあてがって運動量で補うことに。万が一繋ぐことに失敗しても、広い範囲をカバーしてもらう形。右図のような状況を期待してのポジション変更だったでしょう。(彼もフル出場してるんですけどね…)

試合をクローズするため海夏を投入した、というのは結果論でしょう。前述した通り、マリノスは攻撃速度を大きく変えざるを得ません。これは望んでいようが、望まなかろうがです。それがぼやけたのは、たまたまリードしていたから。(もちろん、得点状況によって投入した時間帯は変わったでしょうが)

この試合で印象的だったのはケヴィンのクローズ方法ではなく、選手交代に適応したピッチ上の選手たちでした。状況を見て何が最適かをチームに伝え、組織的に物事を進める。これこそが京都戦で得た大きなものだったように思います。

スタッツ

sofascore

SPAIA

Football LAB

トラッキングデータ

所感

勝負の神様は細部に宿る

試合前に、マリノスを目指すべきチームとしてコメントした曺監督。試合後も、何もできなかった前回対戦に比べて、相手を苦しめる素晴らしい内容だったと言及していました。マリノスという越えるべき壁に対し、自分たちは十分立ち向かえるという自信があったのだと思います。しかし結果は敗戦。掴みかけていたものを取りこぼし、打ちひしがれていたのが試合後のインタビューだったのかもしれません。

京都は今年J1に上がったチームです。目指すべきスタイルをJ1ナイズドする必要があるので、実質的にチーム作り1年目と言えるはず。まずはプレッシングやビルドアップなど、基礎的なことに重きを置く必要があります。その積み重ねが徐々に実り、マリノスと戦えるまでに成長したのでしょう。

対するマリノスは、アクティブな姿勢を貫くサッカーを実施して5年目。選手の入れ替わりはありますが、基礎的な部分は既に身に付いている状態です。そうなると、より細かい部分に力を入れる時間ができます。例えば、ゴールキーパーがセービング時の足の運び方を突き詰める。ボランチはミドルシュートの精度を高めるため、シュート練習に励むなど。そしてこの試合で効果を見せた、セットプレーの仕込みも挙がるでしょう。

元の意味とは少しずれますが、岡田元監督のよく言う「勝負の神様は細部に宿る」という言葉がピッタリな一戦だったように感じました。プレー原則だけでなく、より細かいことに時間を割けたマリノス。チーム成熟度の差が、ディティールの差に表れたと言えるでしょう。

【2022 J1 第29節】横浜F・マリノス vs アビスパ福岡

スタメン

横浜F・マリノス

- 前節から2人の先発メンバーを変更

- 宮市が負傷離脱中

- マルコスが外国籍選手の関係でメンバー外

アビスパ福岡

- 前節から5人の先発メンバーを変更

- 宮が累積警告で出場停止

積極的な守備が生む背後のスペース

- 5-2-3の形で、前線から圧力をかける福岡

- 中盤が2枚だけなので、サイドまでカバーしきれない

- 前に出るべきウイングバックが留められているので、サイドバックが空きやすい

- 途中からボランチを前に出して5-4-1気味に守備をするように

- 今度はライン間が大きく空くので、トップ下が潜り込みやすくなる

直近の試合は4バックだった福岡。しかしこの試合では5バックを採用してきました。

--システムを変更した理由を教えてください。

GKやDFの間を通すスルーパスなどがある中、約20~30メートルの距離を2CBで守るのは難しいと判断し、DF3枚でスタートしました。失点した場面はそれをやられないようにしたつもりなのですが、もっと練度を高めないといけないということです。

長谷部監督のコメントより、スペースを埋めるために布陣を変更したことがわかります。だからといって、低い位置に構えて守ることはしませんでした。

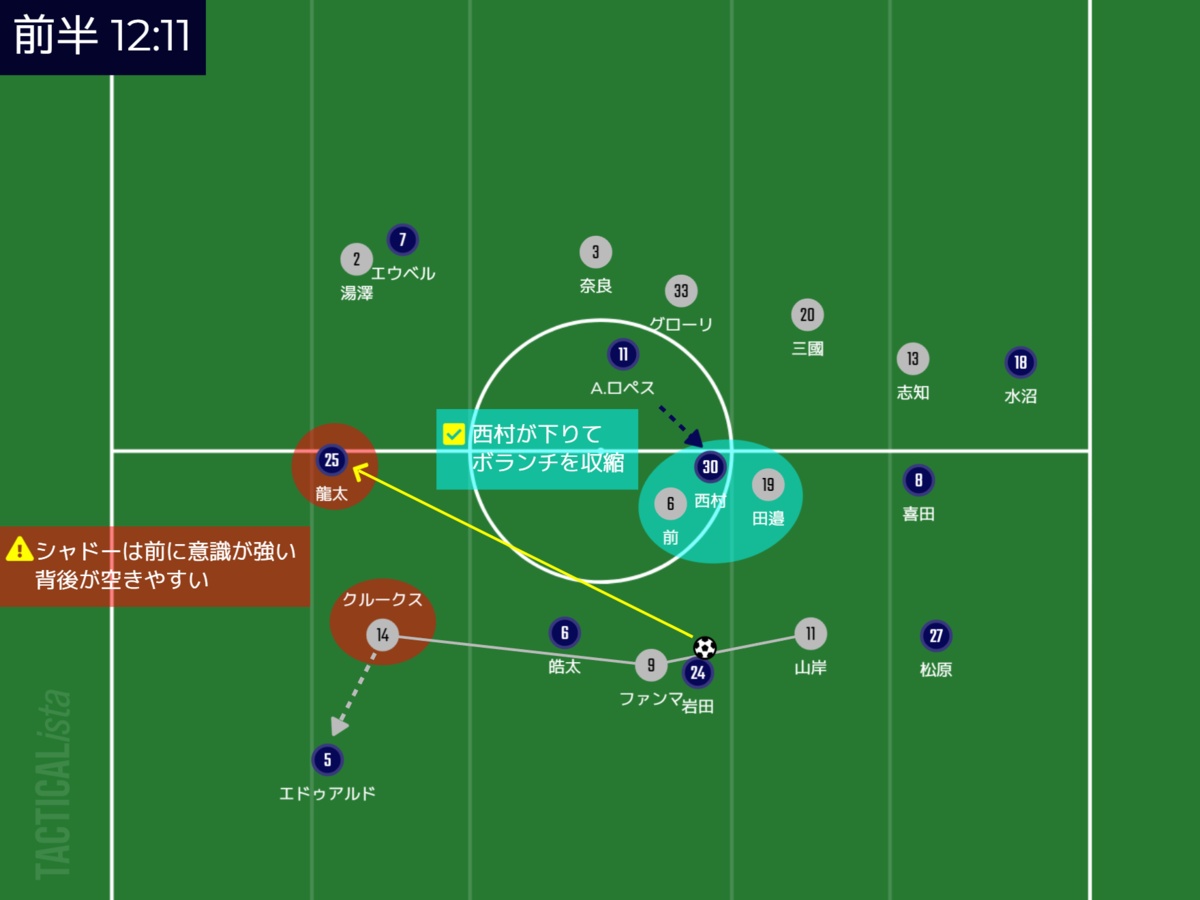

試合開始当初は、シャドーを前に出した3-2-5ブロックを構築。積極的なプレスから、ショートカウンターを仕掛ける意図が伺えました。しかし前掛かりな守備は、後ろにスペースを生むことに。特にシャドーの背後は通しやすかったです。状況としては、湘南戦のときに近かったでしょう。

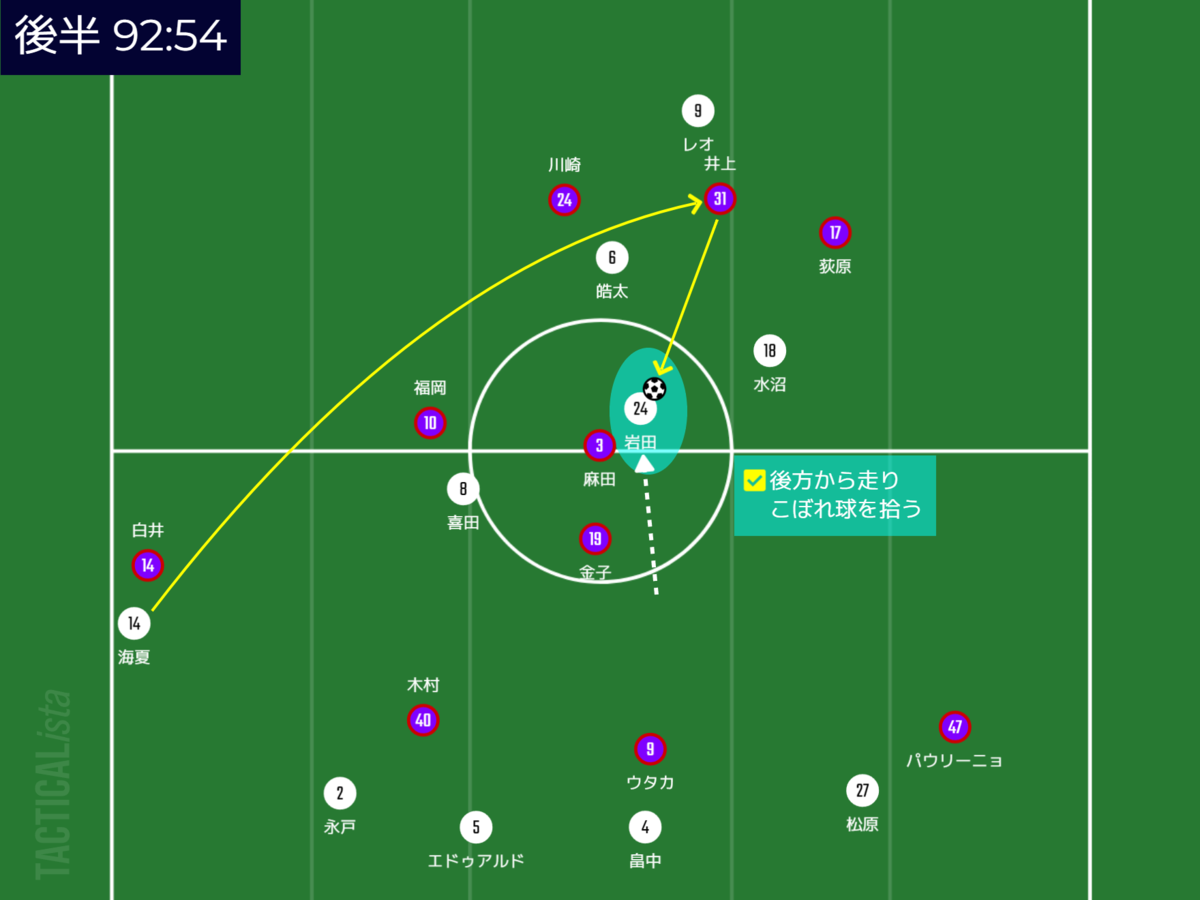

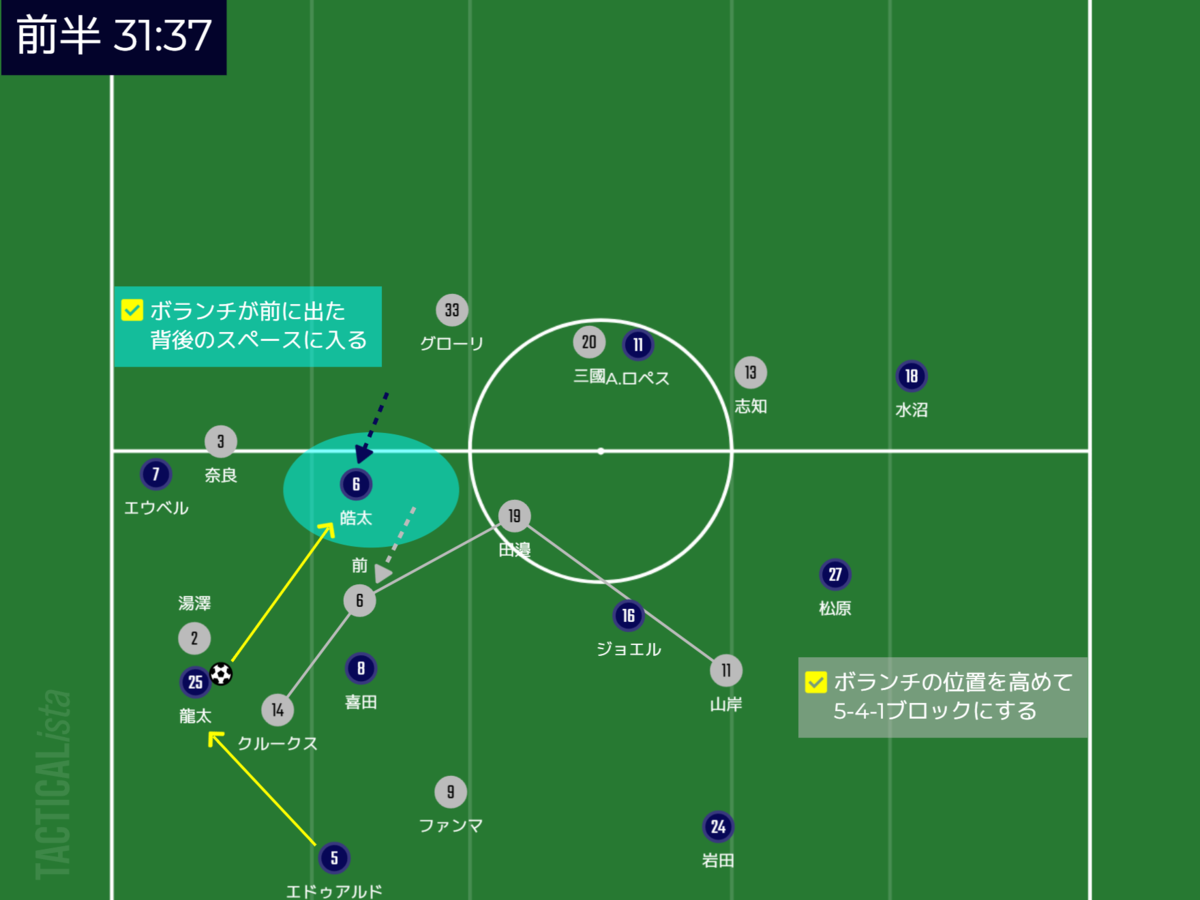

守る横幅が足りないと思ったのか、途中から5-4-1に布陣を変更。シャドーを下げるのではなく、ボランチが前に出て帳尻を合わせる形でした。あくまで前から奪いに行く姿勢を崩さなかった形。しかし、今度はディフェンスラインと中盤の間が開くことに。そこはトップ下の独壇場になりました。

いずれも5バックの前にあるスペースを使う形で前進したマリノス。敵陣に押し込むことはできましたが、やはり人海戦術により守られた福岡は堅かったです。大きなチャンスはほとんど作ることができませんでした。

対する福岡もシャドーが押し込まれているので、ファンマの競り合い次第で攻撃の時間が作れるかが決まります。しかしそこはエドゥアルドと岩田でうまく防ぐことに成功。これにより、互いにチャンスが生まれにくい塩試合の様相になっていったのでしょう。

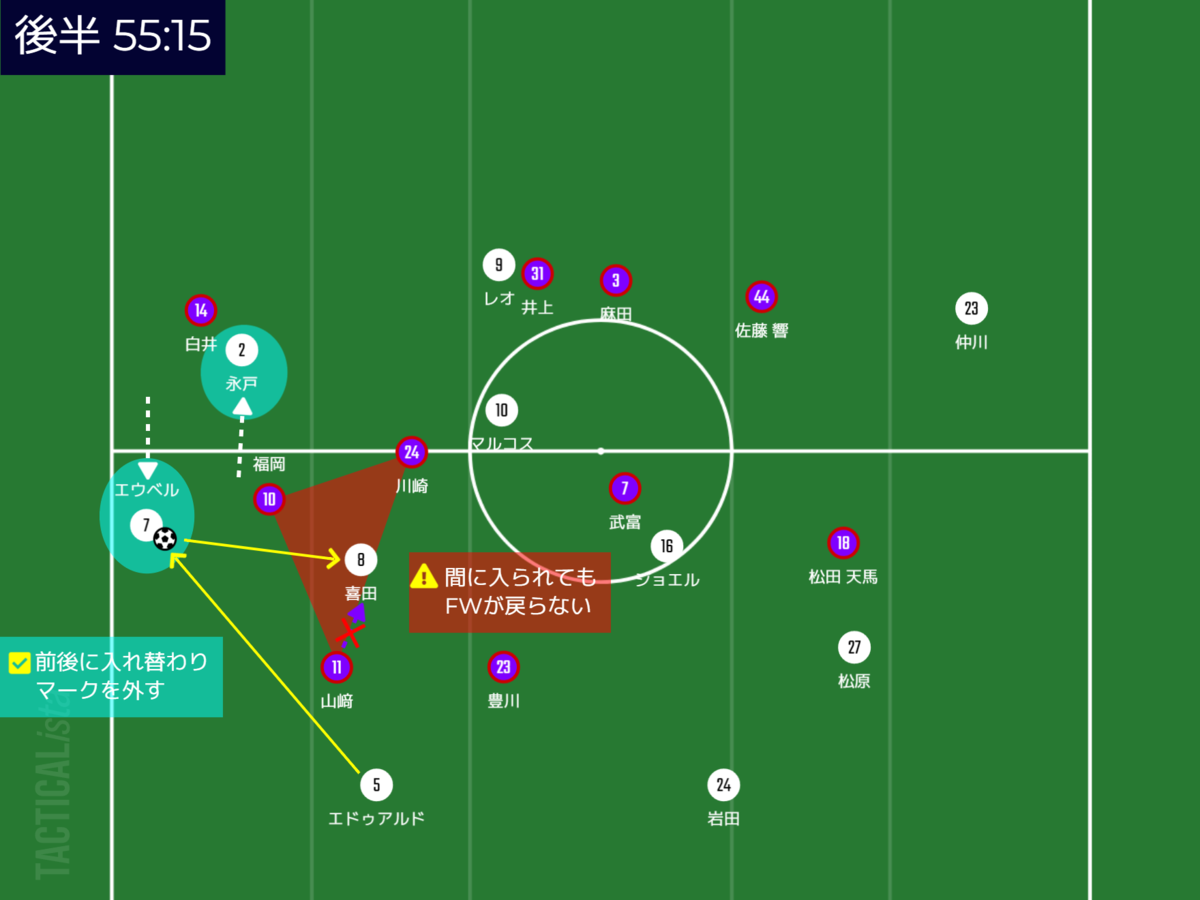

外側に張るだけがウイングの仕事じゃない

- 福岡は人を掴む意識が高い

- それを利用し、自らが動くことで相手守備陣に穴を空けられる

- ウイングが内側に入り、相手ウイングバックを引っ張る

- 空いた外側をサイドバックが使う場面もしばしば

- 後半になると、ボランチが上がって空いたスペースにウイングが入るようになる

相手を動かすことで、空間を作り出そうとしたマリノス。意識の変化が特に大きかったのは、ウイングだったように思います。

相手が5枚で引いてくるのは分かっていたので、どうやってウイングバックを動かすかに焦点を置いていました。開くだけでなく、相手を広げてから中でもらうことで、あそこが空くのは分かっていました。冷静に全体を見られていたので、イメージどおりすぎて気持ちよかったです(笑)。あのシーンだけじゃなくて、(松原)健に前に行ってもらって、潜り込むシーンも作れましたし、どんな相手でも、出方と意図的にプレッシャーを掛けさせるボールの動かし方ができるようになりました。

ただ外に張っているだけだと、マーク相手であるウイングバックは動かせません。なので自身が内側へ入り、スペースを作ろうとしたようです。他の見方と連動して、できたスペースを活用した手応えも、水沼のコメントから伺えます。

ウイングが下りると外側が空きますが、そこはトップ下、ボランチ、サイドバックなどが入って活用。使うべきスペースがあれば誰が入ってもよい。マリノスの柔軟性を、久しぶりに強く感じることができました。

前半はいい位置でボールを奪ってチャンスになった。ただ後半はその回数が減った。相手の切り替えも速いし、前からどんどんプレスが来ているところで、一つはがせたり、一つためをつくれたりというのが前半はチャンスになっていた

山岸のコメントが、マリノスの変化を物語っていると思います。自身はウイングが外にいるつもりで追いかけたが、実は内側にいるので効果が弱まっている状態。なので前半と同じ寄せ方だと、効果的なものにならないです。相手を惑わす、水沼の見事な動きだったと思います。

スタッツ

sofascore

SPAIA

Football LAB

トラッキングデータ

所感

難しい試合を勝ち切る強さ

マリノスが優位に試合を進めていましたが、決してチャンスが多かったわけではありません。少ないチャンスを決め切り、0に守って勝ったこの試合は、強いチームの振る舞いだったと思います。

アクシデントで皓太がトップ下に入りましたが、彼がハイパフォーマンスを披露。ここまであまり出場機会を掴めていなかった選手が活躍したことは、チームがハイレベルを保つ条件の1つでしょう。新しいヒーローの誕生は、大きなものを掴むために必要なことだと感じます。

西村はもしかすると長期離脱の可能性があります。けれども我らには頼もしい10番がいます。メンバー外を経験していますが、アップ後の味方を鼓舞するなど、決して腐っているわけではありません。前向きな姿勢はきっと報われるはず。横浜が誇るファンタジスタの活躍を、期待せずにはいられません。